慢性喘息性支气管炎:中医智慧+健康管理,让呼吸更自由

慢性喘息性支气管炎:中医智慧+健康管理,

让呼吸更自由

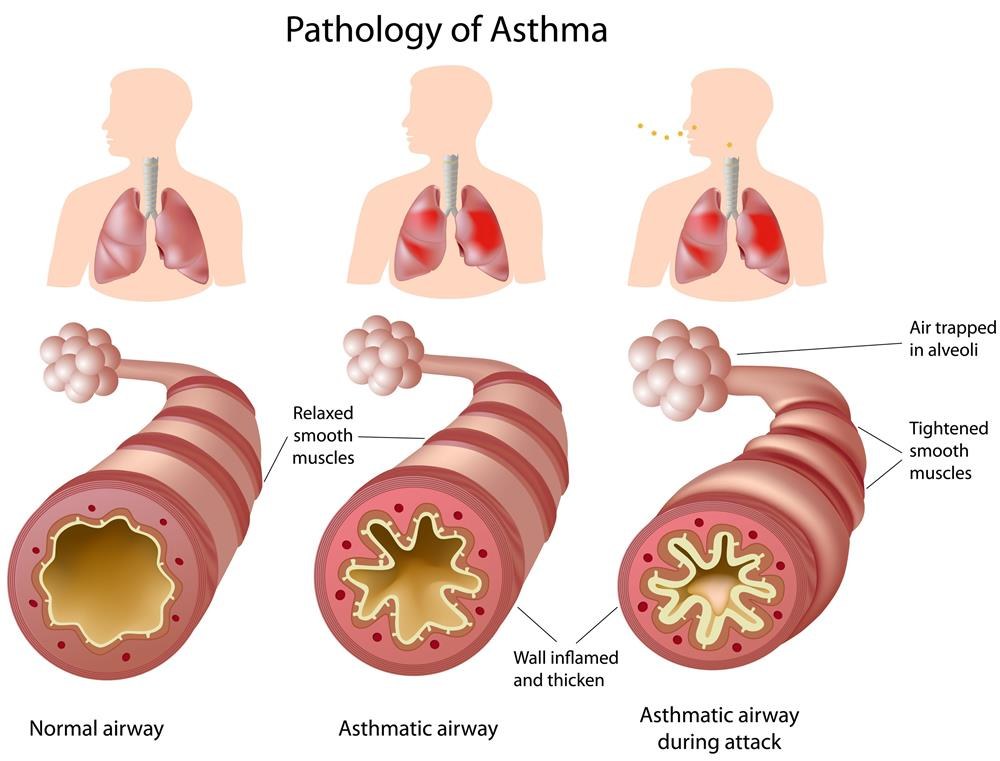

反复咳嗽、夜间气喘、痰液黏稠......这些症状正困扰着慢性呼吸系统疾病患者。慢性呼吸系统疾病包括慢性支气管炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病等,它们常常导致患者呼吸不畅,生活质量大幅下降。慢性喘息性支气管炎作为其中的一种,其病程长、易反复发作的特点尤为让人苦恼。

慢性喘息性支气管炎是气管、支气管黏膜及周围组织的慢性非特异性炎症,临床以反复咳嗽、咳痰、喘息并伴有鸣音为主要症状。本病好发于40岁以上的中老年人,易反复发作,迁延难愈,严重影响着患者的身体健康和生活质量[1]。那么,到底该如何做好健康管理呢?中医智慧与现代健康管理理念的结合,为慢性喘息性支气管炎患者带来了新的希望。

一、中医治疗,多靶点干预

中医将本病归为“喘证”“痰饮”,其核心病机为肺脾肾三脏虚损为本,痰瘀阻肺为标。肺失宣降则气逆作喘,脾虚生湿酿痰,肾不纳气则喘息难平,三者形成恶性循环。临床遵循“急则治标,缓则治本”原则,以下疗法展现显著疗效:

内治法:经典方剂的科学验证

急性发作期:小青龙汤温肺化饮,现代药理学证实其能拮抗组胺H1受体,抑制炎症因子释放。强力枇杷胶囊含桔梗、薄荷脑等成分,联合沙丁胺醇可解除支气管痉挛,总有效率提升至97.5%,治疗慢性喘息性支气管炎急性发作具有较好的临床疗效,可使患者症状显著好转,并能有效降低支气管炎性反应[2]。

(2)慢性迁延期:麻杏桃干汤活血化痰,通过降低气道高反应性,有效缓解患者咳嗽、气喘等症状,减少痰液分泌,提升患者的生活质量。

外治法:经络调控,直达病所

(1)穴位敷贴:用白芥子、麻黄等多种中药材研末,制成膏药贴敷于肺俞穴、定喘穴、大椎穴,1日2贴,每日更换,按疗程使用[1]。

(2)药罐疗法:在背俞穴拔罐时加入含有蛤蚧、紫菀提取物等多种药材的膏剂,均匀平敷在需拔罐穴位上制成药罐,负压刺激使药物总有效率提高至90.0%[1]。

中医强调个体化治疗,根据患者的体质、病情等因素,灵活调整方剂组成和剂量,确保治疗更加精准有效。

二、预防复发的关键防线

1、生活方式四要素

(1)饮食:为避免引发支气管收缩及刺激黏液分泌,应忌冷饮和辛辣;山药含薯蓣皂苷修复黏膜,百合多糖润肺化痰,可以适量食用。同时,保持充足的水分摄入,有助于稀释痰液,促进痰液排出。

(2)运动:选择适合自己的有氧运动,如散步、太极拳等,可以增强心肺功能。并进行腹式呼吸训练,取半卧位,吸气时腹部隆起3-5秒,呼气时缩唇缓慢吐气6-8秒。

(3)环境:保持适宜的室内温度和湿度,避免过于干燥或潮湿的环境,这有助于减少呼吸道刺激和感染的风险,使用加湿器时需每日换水避免霉菌滋生。

(4)情绪:情绪稳定对于慢性喘息性支气管炎患者至关重要。长期的精神紧张、焦虑或抑郁可能通过神经-内分泌-免疫网络影响机体的免疫功能,从而诱发或加剧病情。因此,保持积极乐观的心态,学会压力管理和情绪调节技巧,如深呼吸、冥想、瑜伽等,有助于减轻心理负担,促进疾病的康复。

2、观察病情变化的“晴雨表”

痰液作为慢性喘息性支气管炎病情变化的“晴雨表”,其颜色、质地和量的变化往往预示着病情的不同阶段。正常痰液为透明或白色,若痰液变为黄色或绿色,可能意味着存在细菌感染,需及时抗感染;白色泡沫痰多属寒饮,宜温化;痰液黏稠不易咳出,往往提示气道炎症加重。通过观察痰液,患者可及时了解自身病情变化,并与医生沟通调整治疗方案,从而更好地管理疾病,减少复发。

三、避开三大误区

1、“不喘不用药”:这是许多慢性喘息性支气管炎患者常见的误区。实际上,即使在没有明显喘息症状的时候,患者的气道炎症可能依然存在,只是处于相对静止或低活跃状态。若此时停药,炎症可能再次活跃,导致病情反复。因此,用药不应仅依据喘息症状的有无,而应结合医生的建议和个人的病情进展。

2、“过度依赖抗生素”:无细菌感染指征时,滥用抗生素会破坏呼吸道菌群平衡,增加真菌感染风险。

3、“忽视营养支持”:蛋白质是构成人体细胞和组织的重要成分,对于修复受损的气管、支气管黏膜至关重要。因此,患者应适量增加优质蛋白质的摄入,如瘦肉、鱼类、蛋类等。

慢性喘息性支气管炎的管理需以患者为中心,融合中西医优势,强化预防与教育。通过科学治疗、主动监测和认知纠偏,患者可显著提升生活质量,打破“反复发作-功能衰退”的恶性循环。建议定期至呼吸专科随访,结合个体化方案实现长期稳定控制。记住:每一次腹式呼吸、每一口均衡饮食、每一次自我监测,都是对呼吸自由的主动守护!

(图片来源网络,如有侵 权,请联系删除。本文仅为科普,具体用药请严格遵医嘱!)

参考文献:

赵聪玲.喘息型慢性支气管炎中医药治疗研究进展[j].中国民族民间医药,2010年第20期:14-15

崔本红,史平平,王海彦,郝琳.强力枇杷胶囊联合沙丁胺醇治疗慢性喘息性支气管炎急性发作的临床研究[j].现代药物与临床,2022年第37卷第2期:314-317